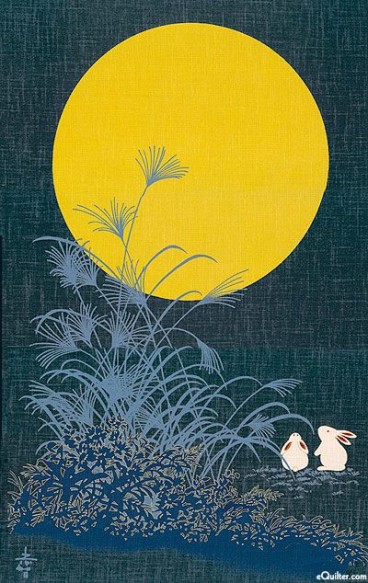

Los conejitos y el mochi.

Había una vez, una bella historia donde alguien aprendió una valiosa lección.

En la luna vivían una tribu de conejitos, todos muy amables y esponjosos. Cada conejito era feliz, todos tenían una labor útil para ayudar dentro de su amada tribu.

Cada mañana antes de que el astro Rey sol pudiera aparecer y llenar todo de vida y color una vez más cómo cada día, ellos se levantaban. Cada quien dentro de sus humildes pero bien construidas casitas se alistaban para sus jornadas de trabajo.

Limpiaban bien el lugar donde trabajarían y se ponían un delantal para no mancharse su suave y esponjoso pelaje. Todos se agrupaba y el trabajo empezaba.

Cada conejito utilizaba un gran martillo de madera mientras otro conejito a su lado preparaba un tronco algo hueco como recipiente. Dentro de este tronco era depositado un porción de arroz blanco hervido, el conejito encargado de mezclar el arroz era muy fuerte, mezclaba con precisión el arroz pegajoso con el gran y largo martillo de madera. Golpeaba lo suficiente hasta estar listo y entonces su ayudante mojaba sus dos patitas muy limpias y giraba la masa que se empezaba a formar, y así, mezclaban y endulzaban para luego rellenar en una pequeña pelotita de frutas e incluso de chocolate. Cada bolita estaba rellena de diferentes sabores pero cada una de ellas era muy especial y sabrosa.

Una noche, cierto conejito bebé preguntó a su padre quien miraba al cielo -¿Padre, por qué es tan importante hacer mochi?- su padre, quién había prestado atención a las palabras de su pequeño tan sólo sonrió y acaricio con mucho amor su cabecita.

-Esta tarea se nos fue dada incluso mucho antes de que yo existiera, es algo muy importante. -acertó a decir el padre – nuestros mochis son hechos con amor y devoción. Cada uno de ellos será disfrutado por alguien que los necesite al igual que es una ofrenda a nuestra diosa Tsukuyomi.

El padre abrazo a su pequeño hijo y se levantó dispuesto a dormir en su habitación pero no sin antes decirle algo más a su pequeño. -Algún día comprenderás el valor de un buen trabajo y lo bendecidos que somos al tenernos los unos a los otros. – el pequeño observó a su padre entrar a su habitación y apagar la pequeña vela que brindaba algo de luz en la oscuridad de la noche.

El joven conejito pues, al ser tan joven aún no estaba preparado para realizar ningún trabajo. Cada día acompañaba a su padre y podía ver cómo cada conejo allí se esforzaba mucho y daba su mejor esfuerzo. Los mochis que cada día eran preparados eran muy importantes para todos.

Una pequeña ofrenda era siempre ofrecida a un humilde altar de madera donde había una piedra muy blanca y brillante. Tan brillante como un diamante. El joven conejito pidió a la diosa Tsukuyomi ser siempre muy útil y algún día, hacer mochis tan deliciosos como los hacían sus padres y los demás.

Una vez hubo crecido lo suficiente su padre le dió un gran regalo, para sorpresa del conejito su padre le entregó su propio mazo de madera y éste al ver la gran sorpresa dió brinquitos de felicidad y agradeció a sus padres.

Listo y muy contento inició su trabajo y aunque al principio le costó mucho, aprendió a ser perseverante y al final, consiguió no cansarse tanto al golpear tantas veces la masa en aquel gran recipiente de madera.

Cierta noche el joven conejito paseaba por los alrededores, le gustaba mirar al cielo y descubrir la inmensidad que podía tener el éste y qué a pesar de siempre mirar fijamente jamás lograba dejar de contar estrellas.

– Las estrellas son infinitas. – dijo el conejito con una sonrisa y se recostó en el verde pasto. En su pecho tenía la sensación de calidez de ser parte de algo muy grande y hermoso.

Escuchó murmullos a lo lejos, el joven conejito miró a sus alrededores y sólo encontró oscuridad y a lo lejos las tenues luces de las casas que aún permanecían despiertas. Los murmullos parecían venir del humilde santuario de la diosa acompañados del viento. El pequeño conejito caminó despacio hasta el lugar y asomó su cabecita dentro del estanque que había en el santuario. El agua se mantenía en calma reflejándose las estrellas en ellas, incluso las pequeñas constelaciones brillantes podían verse tan lindas dentro del gran estanque. – Tan bonito…- susurró una vez más muy contento de apreciar tanta belleza.

Los murmullos venían con el viento moviendo apenas la quieta agua en la cual se podía ver algo más allá que las brillantes estrellas de antes.

Una pequeña niña apareció en el reflejo del agua, parecía

muy triste y su carita cubierta de tierra hizo que el pequeño conejito se

sorprendiera. La niña miraba al cielo, lo miraba de tal forma como si

comprendiera la belleza del cielo y a pesar de no tener nada, se sentía en paz.

El joven conejito tocó muy apenas la superficie del estanque y éste de inmediato irradió luz a su alrededor conforme las pequeñas ondas de agua viajaban a todo el estanque de piedra. La niña miró extrañada el cielo pero se maravilló al ser testigo de una estrella fugaz. El conejito movió sus orejitas confundido pero no dejaba de ver a la pequeña, ella agarró su pancita con dolor y se acostó en el suelo pero aún observaba el cielo.

El joven conejito corrió hacia el altar de la diosa Tsukuyomi y tomó uno de los grandes mochis dejados como ofrenda ésta tarde. Se inclinó al altar y agachó su cabeza – Diosa Tsukuyomi lo siento mucho, pero sé que esto es lo correcto. – sonrió el conejito. Como respuesta a su disculpa por arrebatar una ofrenda del altar, la piedra brillante de la diosa Tsukuyomi brilló para él. Y entonces supo que hacia lo correcto.

El pequeño y joven conejito se paró cerca del gran estanque de piedra y patita por patita fue entrando al estanque. El joven conejito caminó hasta atravesar aquella barrera de luz en la que había entrado y de pronto se encontraba bajando, avanzando a cada paso hacia la tierra donde la pequeña niña observaba asombrada lo que pasaba en el cielo.

A los ojos de la niña, la hermosa luna luego de aquel resplandor que atravesó el cielo el astro nocturno brilló, brilló mucho más que otras noches. De ella un pequeño conejito tan blanco como la nieve en invierno cubierto de pequeños brillos bajaba a paso rápido, a cada paso el sonido de un cascabel sonaba anunciando la llegada del conejito hacia la pequeña.

La niña algo asustada pero curiosa se levantó y recibió al pequeño conejito en sus manos. En sus cuatro patitas el conejito saltaba de un lado a otro a su alrededor entusiasmado mientras aún estaba flotando. La pequeña niña reía emocionada y, al igual que el conejito ella también saltaba, llena de felicidad y completamente maravillada.

-Pequeño conejito ¿qué haces aquí? – preguntó la niña al tenerlo en sus manos. El pequeño conejito movió sus orejitas y cómo si fuera una pequeña gota de agua brillante que había caído del cielo el conejito se hizo a un lado y saltó de la emoción cuando la pequeña gota brillante se convirtió en el gran mochi que su diosa le había regalado.

La pequeña niña tenía muchas ganas de llorar, la gran masa que apenas cabía en sus manitos olía muy bien y estaba tibio. La niña miró al conejito y al sonreír algunas lágrimas aparecieron en sus ojitos. El conejito tintinó a su alrededor al saltar contento.

La niña agradeció mucho el gesto del pequeño conejito de ojos brillantes y pelaje muy suave e igual de blanco que la misma luna. Con lágrimas en sus ojitos dió una vez más las gracias y corrió a su hogar donde otros niños igual de felices que ella recibían su parte de comida.

Ella levantó la vista observando como el pequeño conejito subía al cielo por el camino hacia la luna y se perdía entre destellos azules y plateados al acercarse más a ésta. Y así, desapareció.

Desde entonces aquella niña contaba cada noche a los niños junto a ella cómo un conejito celestial de la luna bajó a la tierra y entregó un gran mochi de arroz tan suave y rico que en su vida jamás logró saborear algo así.

Desde entonces la leyenda en que los conejitos de la luna que hacían mochis, grandes y deliciosos fue contada de generación en generación.

El conejito al fin había comprendido las palabras que su padre le había dicho aquella vez, esa noche en donde jamás olvidaría una gran lección.

“Todo lo que hagamos con amor y dedicación, será recompensado.”

Desde entonces el conejito trabajo muy duro y al igual que sus padres y hermanos, elaboró los mejores mochis y aunque él no lo sabía, estos dulces tradiciones eran dados a personas en el mundo que los necesitaban. Todos aquellos mochis que ellos hacían cada día con tanto amor y devoción eran la comida de alguien que lo necesitaba.

Eran esperanza y felicidad.